正源中学旧址,位于武汉长江新区仓埠街南下正街新洲二中校内。2011年,被授予为市级文物保护单位。

“让全省农村里最贫困的孩子,能受到全国最优质的教育!”提出如此豪迈口号的,是一个名叫徐源泉的人,他在仓埠创办了培源学校,他以此作为学校的办学理念。学校向全省最贫困的孩子伸出援手,学生读书时期的衣食住行全部由学校董事会提供。

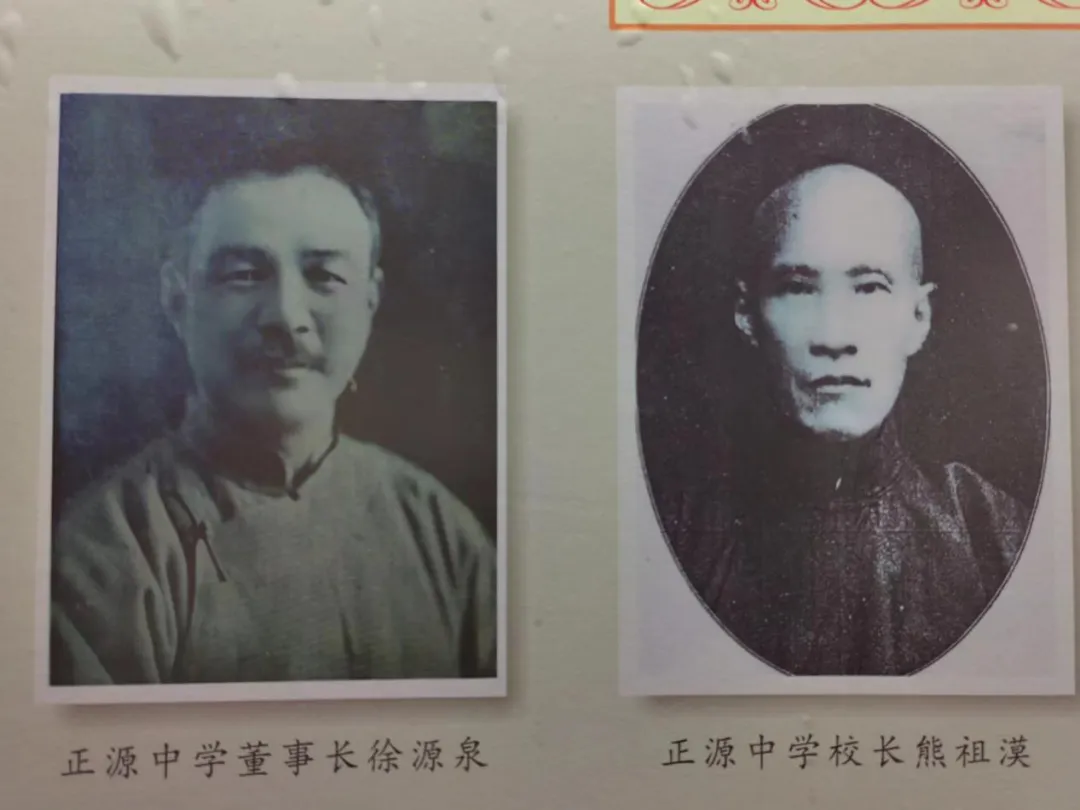

“培源学校”后改名为“正源中学”,即今天的武汉市新洲区第二中学,由原国民党第二十六集团军总司令兼第八战区副司令长官徐源泉于1931年在仓埠筹建。

“培源学校”,即培养人的本源之意。徐源泉曾在学校成立典礼上中有过这样一段演讲:我中华四千年来,以文教立武,即以道德涉教。纵观史册记载,凡学校之所讲求,师汝之所授受,枉费以仁义礼智孝悌忠信为淑身善世,成己成人,今古同遵之大经大法,政治虽有变更,教思初无二志,概其根本精神在使人培源、复其本性。故名为“培源学校”。

后改名为“正源学校”,其本意为正本清源。因徐源泉将校园面积不断扩大,增设初中部,故而得名为“正源中学”。

徐源泉在全国各地名校聘请名师前来任教,所有师生衣食住行全由正源中学董事会下辖的各公司提供。1938年至1945年因武汉沦陷,学校一度停办,1945年抗日战争胜利后于1946年学校再次复学。

走进正源中学旧址,有保存完好的徐源泉公馆和正源中学教学楼,英式风格的近百年建筑,沐浴在春日阳光下,向外散发优雅的气息。

武汉市新洲区第二中学综治办主任、文物保护员柳志涛介绍,正源中学旧址在上世纪60年代还被建设为图书馆供学生学习看书,直到2000年以前仍在使用。

“徐源泉非常有办学情怀。”柳志涛告诉记者,正源学校创立的初衷、徐源泉的办学理念,是让全省农村里最贫困的孩子能受到全国最优质的教育,“在正源中学时期,学校基本不收着装精致、家世显赫的学生,而是向全省最贫困的孩子伸出援手,读书时期的衣食住行全部由正源董事会提供。”

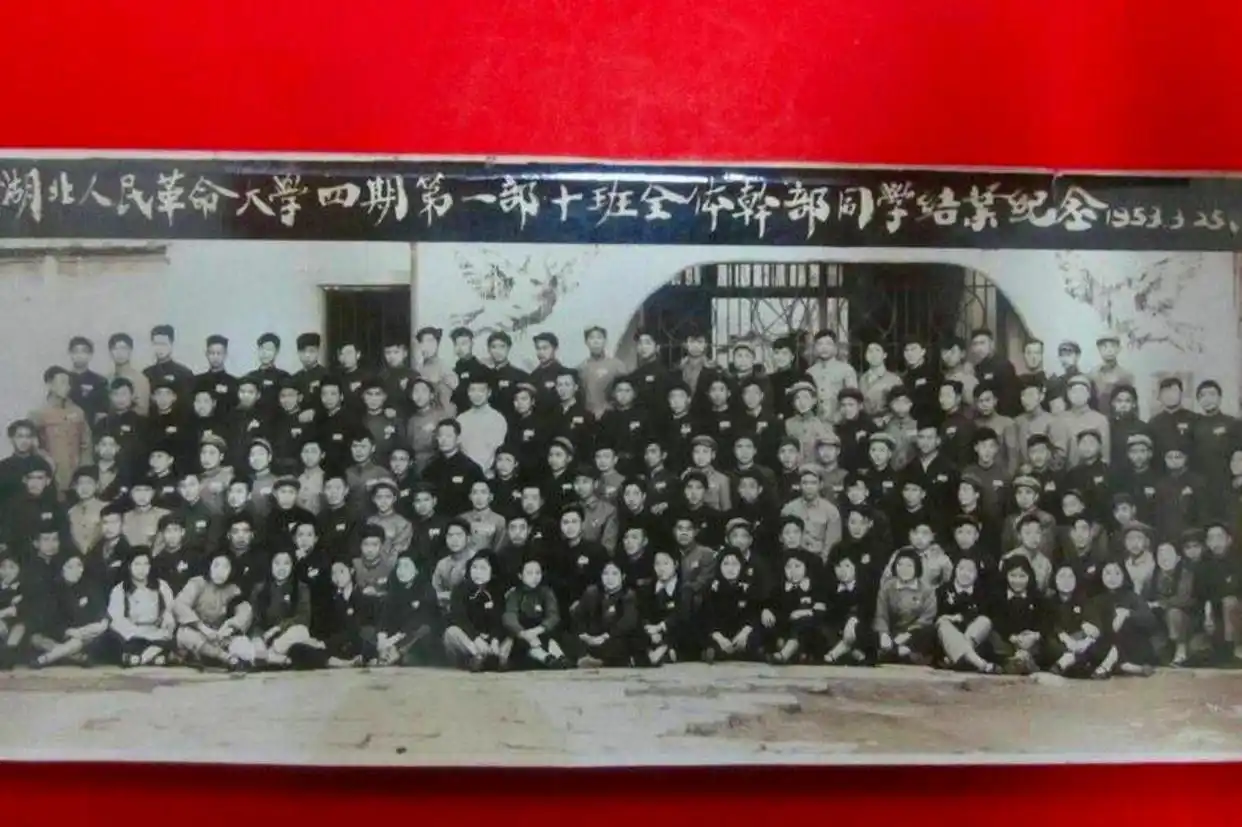

柳志涛说,正源中学时期的大部分毕业生都被徐源泉带到抗日一线保家卫国。1949年5月武汉解放后,学校更名为湖北人民革命大学,1951年、1952年毕业的那批校友们,到朝鲜战场抗美援朝,有80%的“正源壮士们”在战场中英勇牺牲。

徐源泉非常重视思想道德教育与科学技术教育,在家乡创办了正源中学、培元中学等学校,在徐源泉公馆里记录了其传奇的一生。

1931年,徐源泉创办正源中学,成立正源董事会,同时邀请地方士绅名流、社会贤达组成。记者查阅相关资料发现,抗战期间,有些董事拒绝与日伪合流,积极靠拢共产党和新四军,在保护地下党员、募捐购买枪枝、提供情报等方面作出贡献。

柳志涛介绍,徐源泉与董事会一起创办了仓汉轮船公司、建设仓埠码头直达汉口,不仅便利了汉口与新洲之间的联系,徐源泉还利用公司利润维持正源中学的运转与其他学校的建设,投入大量资金办学,“徐源泉创办了正源中学、重庆南岸的英才女子中学,还资助创办了武汉音乐学院前身武汉艺术高等专科职业学校、华中师范大学前身武昌中华大学。”

“他创办学校、建设实业。湖北荆州的中山大道、沙市公园,都由徐源泉创办。所以他不仅是一个辛亥老人,同时也是一个实业家。”

抗战前夕,徐源泉又积极筹划创办正源大学,并购买了附近曾姓氏族的土地作为校址。他为了感谢曾姓,特制了一块“嘉惠青年”的巨匾赠送给曾氏祠堂。后因抗战爆发,此事中断。

“徐源泉对仓埠的老百姓非常好,老百姓常在码头迎接他。”柳志涛说,曾经正源中学的第一任校长熊祖漠听说他要回来,立刻组织正源中学的学生去迎接他。但徐源泉看到迎接的学生却大发脾气,马上要求身后两辆卡车的士兵下车,用卡车将学生送回教室上课,并严厉批评了校长。从武汉乘船回仓埠时,从不坐专轮,而总是乘坐他创办的仓汉轮船公司的客轮,与老百姓一起在客轮上闲聊天。

正源中学教学楼位于长江新区仓埠街新洲二中校园内东南角操场边,该教学楼由徐源泉先生筹建,1931年落成。1949年6月人民政府接管正源中学,先后曾用作湖北省人民革命大学、湖北省新洲高级中学教学楼、湖北省新洲二中教学楼。教学楼为一栋两层中西结合的楼房,砖木结构,东西向,面宽50米,进深10.8米,脊高12.8米,木楼板,两端有楼梯入口,水泥踏步,木扶手,主楼中间有一门楼为西式建筑风格,上部有水泥浮雕图书馆三字,该楼南北屋顶为硬山顶,中部为东西分水式,屋面盖有大红瓦,占地面积560平方米。

本文链接:https://www.cangbu.com/post/zhengyuanzhongxue.html 千年古镇仓埠 https://www.cangbu.com